Das haben Kaiserin Sisi und Cosima Wagner gemeinsam

Zuletzt aktualisiert am

Am Sonntag, dem 24. Dezember 1837, kamen an ein und demselben Heiligen Abend zwei Mädchen zur Welt, die später beide weltberühmt wurden, sich auch begegneten und beide einen Bezug zu Bayreuth haben. bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller blickt zurück.

Christ- und Sonntagskind

Cosima, spätere Ehefrau von Richard Wagner, und Elisabeth, genannt „Sisi“, Kaiserin von Österreich sind die beiden Christkinder. „Sisi“ ist ein paar Stunden älter: Elisabeth kam um die Mittagszeit um Viertel vor elf Uhr im Herzog-Max-Palais in München zur Welt. Ihre Eltern waren Herzog Max Joseph I. in Bayern und Prinzessin Ludovika, Tochter von König Max Joseph.

Cosima wurde erst kurz vor Mitternacht, gerade noch am 24. Dezember 1837, am Comer See geboren. Sie war die zweite nichteheliche Tochter des damals schon berühmten Franz Liszt und der Gräfin Marie d´Agoult.

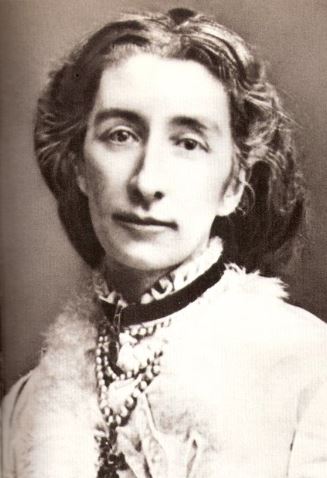

Cosima Wagner. Foto: Stephan Müller

An dieser Stelle sein angemerkt, dass sehr oft der 25. Dezember als Cosimas Geburtstag genannt wird. Dies liegt an Cosimas Tagebuch-Einträgen, in denen sie ihre Geburtstagsfeiern am ersten Weihnachtsfeiertag beschreibt. Grund dafür war, dass der Heilige Abend nicht ihr, sondern das „Fest“ für die Kinder sein sollte.

Beide „Sonntagskinder“ haben mit Bayreuth zu tun

Cosima Wagner lebte bekanntlich als Ehefrau und spätere Witwe von Richard Wagner fast 60 Jahre in Bayreuth. Auch „Sisi“ hat eine „Beziehung“ zu Bayreuth. Ihr Großvater väterlicherseits lebte fast zwei Jahrzehnte bis zu seinem Tod in Bayreuth, dabei in den Sommermonaten vornehmlich in der Eremitage. Es handelte sich um Herzog Pius von Bayern, der von den Bayreuthern nur der der „Klausner-Pius aus der Eremitage“ genannt wurde.

Begegnung in Bayreuth

Die beiden Damen sind sich auch in Bayreuth begegnet. Sisi war die Cousine von König Maximilian II., dem Vater des großen „Festspielförderers“ Ludwig II. Sisi und Ludwig waren sich sehr ähnlich. Sie verabscheuten höfische Zwänge, lasen fast täglich Bücher und liebten die Musik Richard Wagners.

Am 26. Dezember 1862 dirigierte Richard Wagner im Beisein der Kaiserin Elisabeth sein erstes Konzert im „Theater an der Wien“. Auf dem Programm standen das Vorspiel und zwei Szenen aus den „Meistersingern“ sowie „fertige“ Teile des „Rings“. Vor allem nach dem „Walkürenritt“ wurde schon während des Konzerts gejubelt.

Als Richard Wagner am Ende die Bühne betrat, brach ein langer ungeheurer Beifall los. Kaiserin Elisabeth beugte sich unter den erstaunten Blicken der Besucher applaudierend aus der Loge. Mit ergeben ausgebreiteten Armen dankte der Meister für diese besondere – selten erlebte – Huldigung, die Erzherzogin Sophie sogar eine Eintragung in ihr Tagebuch wert war.

Begeisterung pur

Die Kaiserin Elisabeth war offenbar von der Musik derart begeistert, dass sie im Januar 1863 drei weitere Konzerte mit Richard Wagner besuchte. Das war bereits mehrere Monate bevor Ludwig II. Richard Wagner in München erstmals begegnete und ihn zu seinem Hofkapellmeister berief (4. Mai 1864) und bevor Richard und seine spätere Frau Cosima im Haus Pellet am Starnberger See endgültig ein Paar wurden (29. Juni 1864).

Franz Xaver Winterhalter schuf 1865 das wohl bekannteste Ölgemälde von Kaiserin Elisabeth von Österreich mit den „Edelweiß-Sternen“ im Haar.

In Erinnerung an den 1886 verstorbenen Ludwig II. reiste Sisi auch nach Bayreuth, um im Sommer 1888 einer -von Cosima Wagner szenisch geleiteten – „Parsifal“-Aufführung im Festspielhaus beizuwohnen.

Auch hier war ihre Reaktion auf die Musik gefühlvoll:

Es ist etwas von dem man wollte, dass es nie endet, dass es immer so fortgeht.

Ihre Tochter, Erzherzogin Valerie, schrieb: „Mama war so entzückt, dass sie den Kapellmeister Mottl und die Darsteller des Parsifal und Amfortas zu sehen wünschte … ihre unpoetischen Erscheinungen nahmen etwas von der Illusion.“

Natürlich sprach die Kaiserin auch ausführlich mit Cosima Wagner, vor allem natürlich über Ludwig II., Sisis Neffen zweiten Grades. Cosima betonte die Ähnlichkeit von Ludwig und Sisi und sagte später zu Elisabeths Nichte Amélie, dass sie noch nie solche Ergriffenheit gesehen habe, „wie bei Tante Sisi nach dem ‚Parsifal'“.

Vierhändig am Klavier

Sicherlich werden sich Festspielleiterin und die Kaiserin auch über private Dinge unterhalten haben und es wird bestimmt von Cosimas Vater Franz Liszt, der damals vor zwei Jahren verstorben war, die Rede gewesen sein.

Als sich Kaiserpaar am Pfingstsamstag, dem 8. Juni 1867 in der Matthiaskirche von Budapest zum König und zur Königin von Ungarn krönen ließen, ertönte die „Krönungsmesse“, die Liszt eigens für diese Zeremonie komponiert hatte. Auch ist verbrieft, dass Sisi mit dem Klaviervirtuosen, der eine Kultfigur des damaligen europäischen Musiklebens war, vierhändig Klavier spielte.

Kein Thema war mit Sicherheit Lola Montez gewesen sein, die aber auch in beiden Familiengeschichten eine Rolle spielte.

Sanierung für 20.000 Gulden

Die damals 25-jährige verruchte Tänzerin war ab Oktober 1846 die Geliebte von Sisis Onkel, dem 60-jährigen Königs Ludwig I. Der Bayernkönig verliebte sich unsterblich in Lola Montez und änderte schon im November 1846 sein Testament zu ihren Gunsten. Wenige Tage später erwarb der Monarch für die Tänzerin ein Palais in der Barerstraße, das er für 20.000 Gulden sanieren ließ. Viele weitere Peinlichkeiten um Lola Montez, die beim Volk für viel Unruhe sorgten, trugen schließlich maßgeblich zum Rücktritt von Ludwig I. im Jahr 1848 bei.

Pikante Liebschaften

Auch der von den Frauen umschwärmte Franz Liszt hatte im Februar 1844, also vier Jahre vor Abdankung des bayerischen Königs, eine Liebschaft mit der rassigen Tänzerin. Lola lernte Liszt nach einem Konzert entweder am 24. Februar in Dessau oder am 25. Februar in Köthen kennen. Sicher ist, dass sie ihn nach seinem Konzert nach Dresden begleitete.

Pikant ist, dass sich der Pianist dieser Affäre offensichtlich nur mit Mühe wieder entziehen konnte. Man erzählte sich, dass Liszt Lola Montez im Hotelzimmer bereits am 29. Februar eingesperrt haben soll. Zumindest sprach sich herum, dass der Portier die Anweisung bekam „die Tobende erst zwölf Stunden nach seiner Abfahrt freizulassen“. Dafür hinterlegt Liszt vorsorglich einen „ansehnlichen Betrag“ für das vermutlich demnächst zertrümmerte Mobiliar.

Nein, über diese Frau werden sich die beiden „Sonntagskinder“ sicher nicht unterhalten haben ….

Text: Stephan Müller

Stephan Müller (53) ist Stadtrat, Hobbyhistoriker, freiberuflicher Journalist und Autor zahlreicher Bücher zur Geschichte Bayreuths. Für das Bayreuther Tagblatt hat er sein Archiv geöffnet. Die besten Anekdoten gibt es immer wieder hier beim bt.

Lesen Sie auch:

- Warum die Bayreuther fast nackt durch die Gassen liefen

- Wie eine Glocke: Was von der Stadtmauer übrig ist

- Vom Gymnasium geflogen: Graf Gravina, Lausbub und Bayreuther Original

- Vor 75 Jahren: Nationalsozialisten richten Bayreuther hin

- Via Hochrad: Als zwei Festspiel-Mitarbeiter Kamerun entdeckten

- Wie der Sophienberg zu seinem Namen kam

- Von Kulmbach nach Bayreuth: Auf den Spuren des ersten Elektroautos

- Ein Festspielbesuch: Als Mark Twain in Bayreuth beinahe verhungert wäre

- Vor 50 Jahren: Warum Bayreuth Universitätsstadt wurde

- Vor dem Bezirksliga-Kracher: Das war das spektakulärste Bayreuther Derby

- 150 Jahre Siegfried Wagner: Der kuriose Tod einer Festspiel-Tänzerin

- Bayreuther Nachkriegsfestspiele: Weltmeisterlicher Besuch

- Von Charles bis Obama: Wer im Goldenen Buch der Stadt steht

- Warum die Turner der BTS die Feuerwehr gründeten

- Walter Demel: Bayreuths Bester neben Wagner

- Ach-Godderla-naa: Wie „Wafner“ den Bayreuthern aufs Maul schaute

- Warum Bayreuth ein Weinberg in Russland gehört